こんにちは、リコです。

突然夫から離婚を突き付けられたら、とっても動揺してしまいますよね。

あまりに動揺して、正常な判断ができなくなってしまうかもしれません。

そこで、事前に知っておけばいくらか安心できるかも、ということで、離婚を突き付けられたら意識すべきことについて書いてみます。

離婚を突き付けられたら覚悟すべきことについては、こちらの記事をご参照ください。

離婚を突き付けられた際に意識していただきたいのは、以下の3点です。

- 離婚に応じる義務はないこと

- 受け取るべきお金を計算すること

- 納得できる離婚のタイミングを検討すること

それぞれ解説していきますね。

Table of Contents

1 離婚に応じる義務はないこと

離婚をしたい夫は、

今すぐ離婚しろ!出て行け!

などとプレッシャーをかけてきますので、夫からのプレッシャーに耐え切れなくなった妻は、離婚に応じるしかないと思い込んでしまうことがあります。

お前なんか、こっちから捨ててやるわ!!

ということであれば全く問題ないのですが。。。

しかし、離婚というのは、原則的に相手の同意がなければできません。

相手の同意がなくても、離婚できる可能性があるのは唯一、裁判になった時だけです。

ですが、離婚裁判はその前に調停をしないといけないですし、第三者である裁判官が当事者の意思に反して離婚させるわけですから、それ相応の理由とある程度長期の別居期間が必要になります。

つまり、裁判で離婚させられるまでには、数年単位で時間の余裕があるということになります。

ですので、いくら相手がプレッシャーをかけてきても、離婚に応じる義務はありません。

また、夫のプレッシャーに屈して一度は離婚をOKしてしまったとしても、離婚届を出す前であれば、翻意しても何の問題もありません。

夫は高圧的に離婚を要求してくるかもしれませんが、本来はむしろ頭を下げて離婚に応じてくれるようにお願いすべき立場なのです。

ちなみに、無理やり離婚届にサインをさせられた場合など、勝手に離婚届を出されてしまう恐れのある場合には、不受理申出を行いましょう。

不受理申出とは、本人の意思に基づかない届出が受理されないように役所に申し出ることで、これをすることによって、相手が勝手に離婚届を出しても受理されなくなります。

(例えば、不受理申出に関する横浜市役所の説明はこちら)。

2 受け取るべきお金を計算すること

すぐに離婚にはならないことがわかったら、今後の生活について考える必要が出てきます。

婚姻費用と養育費については、裁判所のサイトに一覧表が掲載されていますし、検索するとシミュレーションサイトも複数出てきますので、大体の金額を把握しましょう。

離婚するまで

夫の年収が妻よりも高ければ、夫は離婚が成立するまで妻に同程度の生活をさせる義務がありますので、婚姻費用がもらえることになります。

婚姻費用とは、配偶者の生活費+子の養育費ですので、通常養育費よりも高額になります。

ただし、妻の不貞が原因で夫から離婚を請求された場合には、妻の生活費についての請求は認められなくなりますので、その場合は子の養育費しかもらえないことになります。

すぐに受け取れない可能性がある点については、「【離婚したい専業主婦向け】離婚の準備できてますか?」という記事をご参照ください。

離婚後

子どもが妻と同居する場合には、養育費をもらうことができます。

結婚期間中に増えた財産がある場合には、財産分与もあります。

財産分与とは、別居時点におけるプラスの財産を半分にするというのが基本的な考え方です。

夫が不貞をしたとかいうような場合には慰謝料をもらうこともできますが、高くて200万円程度なのであまり期待しない方が良いです。

年金分割というものを行えば、将来的に受け取る年金の額が増える可能性があります。

3 納得できる離婚のタイミングを検討すること

もらえるお金の規模感が把握できたら、自分が離婚に応じてもいいと思える条件を考えましょう。

一般に、早く離婚したい気持ちが強い夫は、妻の要求する条件を受け入れようとします。

早く離婚するにはそれしか方法がないですからね・・・

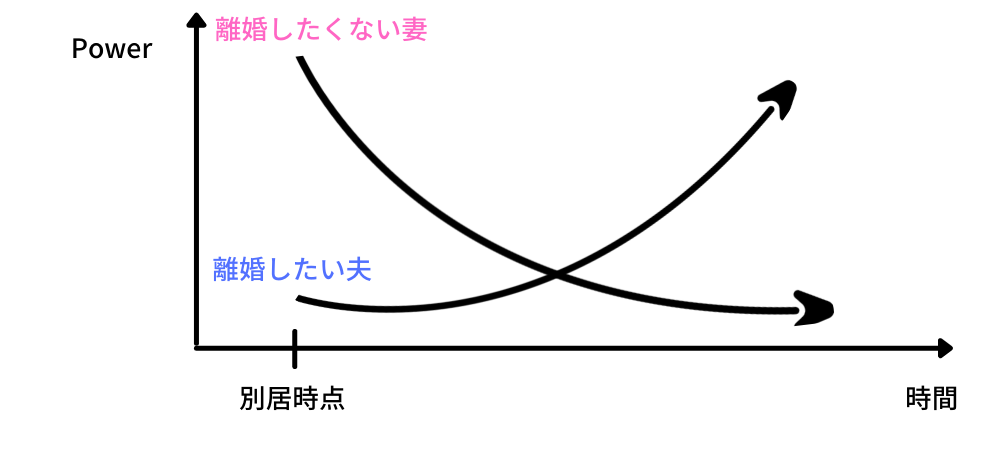

ですが、別居期間が長期化してくると、夫は高いお金を積まなくても裁判で離婚することが可能となるため、時間の経過とともに妻の要求を受け入れようという気持ちがなくなっていきます。

つまり、別居直後のパワーバランスは、

離婚したい夫 < 離婚したくない妻

なのですが、別居期間が長期化するに連れて徐々にこれが逆転していくことになるのです。

こうした事情を踏まえて、どのタイミングで離婚に応じることが自分にとってベストかを考えましょう。

もちろん気持ちの問題もありますから、最後(裁判で離婚させられてしまう)まで離婚に応じないという選択肢もありです。

まとめ

もしもあなたが突然夫から離婚を突き付けられたら、以下の3点を意識してみてください。

- 離婚に応じる義務はないこと

- 受け取るべきお金を計算すること

- 納得できる離婚のタイミングを検討すること

まずは離婚に応じる義務はないことを思い出して少し冷静になり、

受け取れる金額の概算を出して生活の見通しを立てた上で、

離婚に応じるベストなタイミングを考えましょう。

そうすることで、一方的に望まない条件で離婚に応じてしまうことを回避することができます。

番外編

ちなみに、離婚を突き付けるモラハラ夫は、

俺は知り合いに弁護士がいるんだぞ。

弁護士を立てるからな。

といったプレッシャーをかけて、妻に離婚に応じさせようとすることがあります。

そのため、夫が弁護士を立てることを怖がってしまう方もいらっしゃるのですが、

モラハラ夫が弁護士を立てることはむしろウェルカムです。

だって直接モラハラ夫とやり取りしなくて済むようになりますし、モラハラ夫の離婚要求が法を無視したようなものである場合には、その弁護士が軌道修正をしてくれることが期待できるからです。

相手の弁護士のありがたみがわかるので、よろしければ、「【離婚事件】相手の弁護士は敵じゃない」という記事もご参照ください。

なので、「弁護士を立てる」という言葉に怯える必要はありませんので、ご安心くださいね。